艺术,是人类灵魂深处的语言,是时代变迁的见证者。在《库艺术》年度主题中,我们隆重推出“特别关注”栏目,旨在聚焦当下艺术界的璀璨星辰,展现他们的独特思考与创作成果。

本栏目中呈现了一批在当代艺术领域具有创新性和影响力的艺术家及其作品,通过高清图片和深度解读,将带领读者走进他们的艺术世界,感受他们的创作灵感与独特思考。这些艺术家们以不同的媒介、形式和风格,展现了当代艺术的多元与包容,也为我们呈现了一个充满创新与活力的艺术时代。

王平,2025 纽约布鲁克林 Pioneer Works 驻地项目、为期半年。2025-2026 年度美国国家艺术俱乐部(National Arts Club) 艺术家奖学金。2022-2024 纽约市立大学布鲁克林学院,艺术硕士 ( 获布鲁克林学院教授奖学金、Walter Cerf 美术奖 )2014-2018 纽约视觉艺术学院,艺术学士2010 中央美术学院附中毕业。

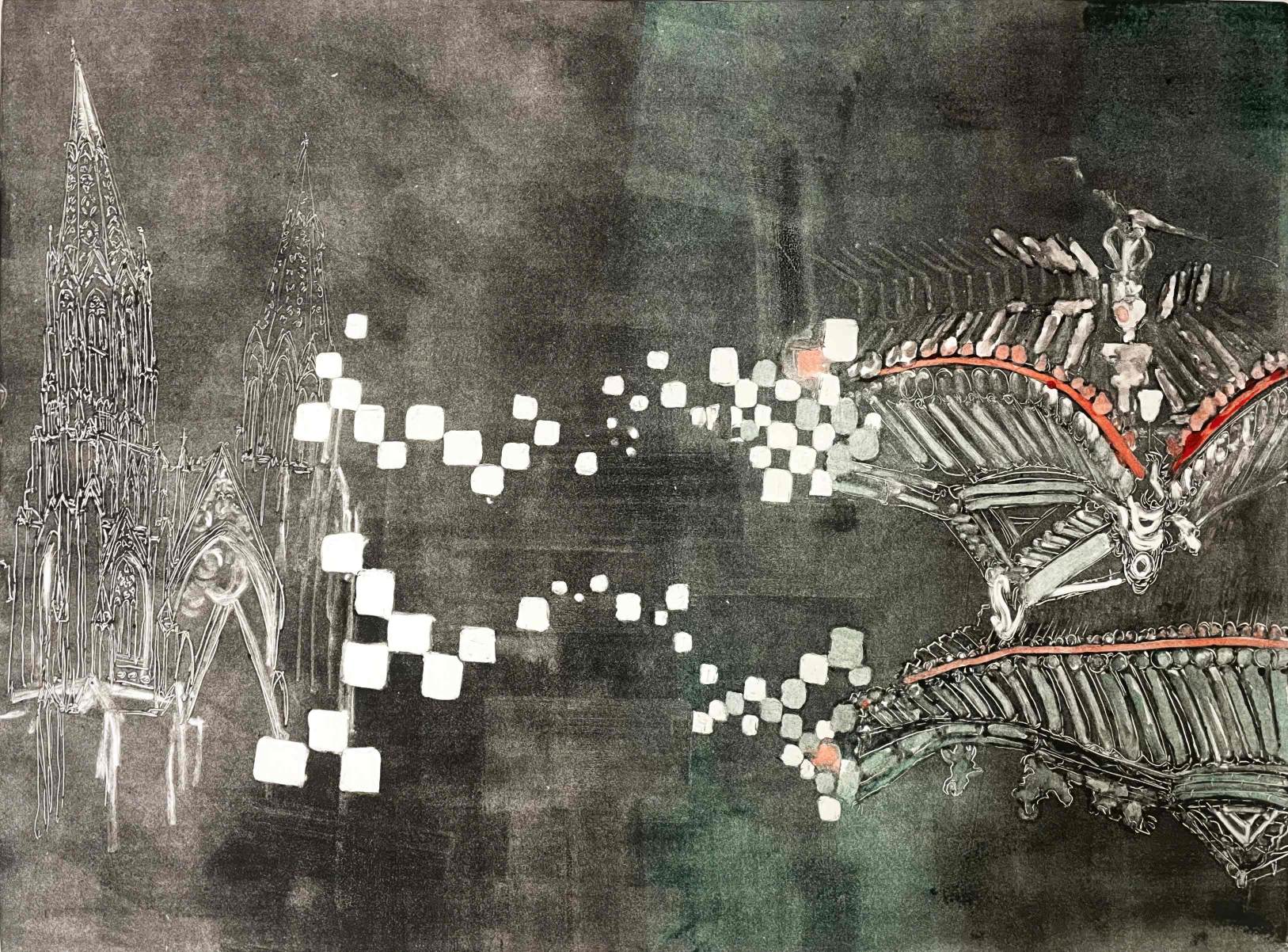

融合

2022

“特别关注”个案研究

库=库艺术:央美附中与纽约视觉艺术学院的教学体系存在显著差异,这两段教育经历如何影响了您对艺术语言的构建和材料媒介的选择?

王=王平:在我成长的过程中,视觉一直先于语言发生作用。我很早就意识到,很多感受是不能被准确说出来的,只能被“看”出来。由于我母亲是当代国画家,所以国画中的线条语言对我影响深远——那种浓淡、粗细、走向所传达的空间意识,是我理解图像结构的起点。央美附中的训练则进一步让我在造型与色彩上建立了坚实的基础,它是一种系统化的、强调控制力的训练,培养了我对“形式”的敏锐感知。

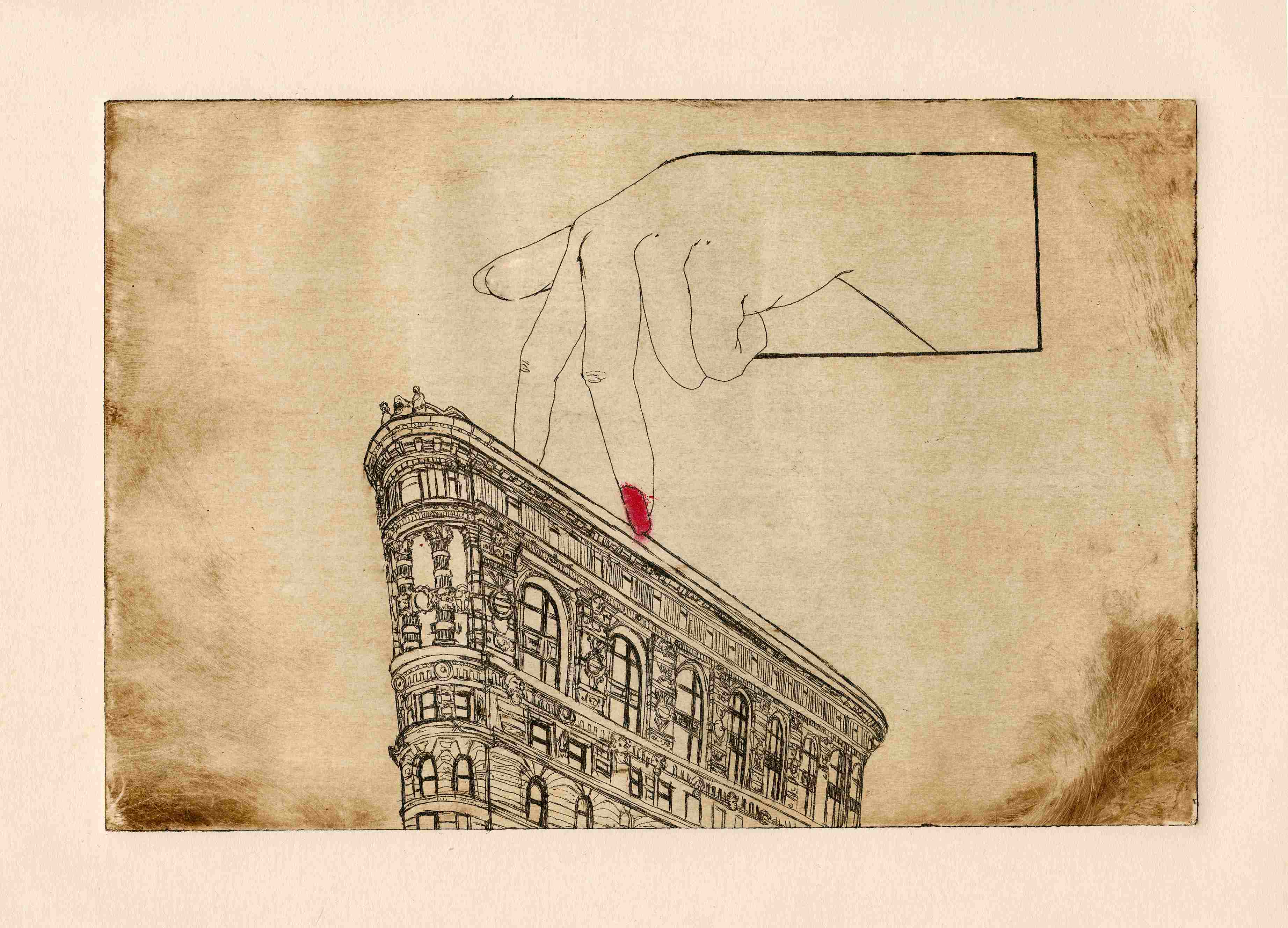

熨斗大厦

15.24×22.86cm

2017

而在SVA,我的创作转向了更具故事性的画面结构,也是在那时开始接触版画。我逐渐意识到自己对某一种媒介会投入极大的耐心,像是在打井,一直往下挖。这种对材料的“韧性”后来也延续到了陶瓷上。我对待陶瓷的方式和对待绘画或版画一样,不只是作为媒介使用,更像是建立一种关系,一种可以深入对话的视觉语言系统。

也正因为如此,我越来越希望打破媒介之间的边界,把我所学所知的整合在一起。这种整合并不是形式上的混合,而是从感知上建立一个更自由、开放的表达方式。因此,多媒体对我来说并非技术手段,而是一种语言拓展的必然结果。

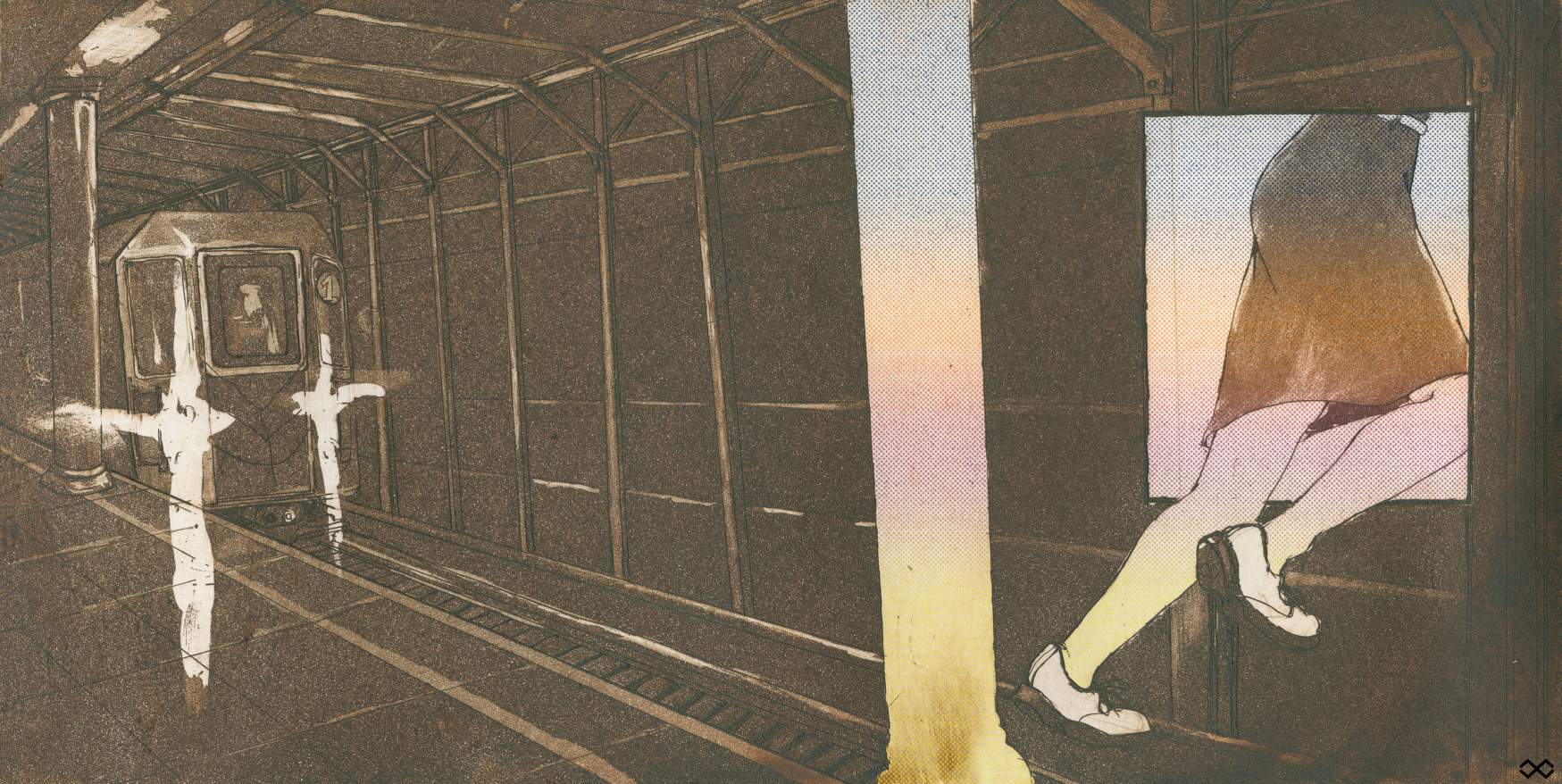

一号线

30.5×22.86cm

2018

王:本科毕业后的最初几年,我的创作主要聚焦在图像语言上,尤其是绘画与版画。在那个阶段,我特别关注个体经验的表达,并试图通过叙事性与象征性图像构建一种个人化的视觉语法。身体部位的符号——手、腿、指甲等——在那时已频繁出现在画面中,既是心理投射,也是文化经验的具象化表达。它们贯穿于我之后不同媒介的实践,逐渐发展为一种情绪表达的通道。

随着对材料理解的逐渐深入,我开始意识到:图像并不必然是平面的,它可以是空间性的、时间性的,甚至是一种被感知的能量状态。这种认知促使我从平面语言转向了更具物质性和身体感的雕塑创作,也标志着我正式依赖直觉性进行创作的开始。

回声1

陶瓷、金属、灯、扬声器、亚克力

高63.5cm、宽27.9cm、深22.9cm

2024

陶瓷对我而言不仅是一种技艺的转变,更是一种节奏的转变。它需要时间的发酵与身体的介入,在高温、质地和形变的过程中,我开始思考“控制”与“失控”的边界,同时也逐渐建立起对物性的敏感与信任。陶瓷作品成了我的情绪与记忆的容器,也成为我探讨文化身份、边界与共存等问题的出发点。

回声2

陶瓷、LED灯,扬声器、亚克力

高72.4cm、直径27.9cm

2024

2023年之后,我的创作逐渐向跨媒介的方向拓展,例如《升/降》中融合了综合材料雕塑与数字投影,《潜意识回声》则将陶瓷与光、声音、运动系统结合,试图打破感知的边界。这种“合成性”的实践回应了我对身体与环境关系的持续关注,也让我更加明确了方向:我所关心的,不是媒介本身,而是媒介如何成为心理状态、文化错位与身份流动的延伸。

也正是在这样的探索背景下,我对艺术与科技的交汇点产生了强烈兴趣。因此,能够获得Pioneer Works驻地项目的机会,对我而言是一种重要的延展。这一驻地以其对实验性、多学科、科技艺术交互的支持而闻名,恰恰与我接下来的研究与实践方向不谋而合。我期待在这个平台上,继续深化“感知装置”在文化与技术之间的可能性。

潜意识回声

潜意识回声系列

陶瓷、led 灯.音响、马达

最大尺寸高 102×25.4cm 最小尺寸高 10.2×10cm

2024

库:《潜意识回声》这个作品系列是何时开始酝酿的?据介绍这个系列的创作灵感源自“文化交融中的过渡状态”,能否详细谈谈这种“文化交融中的过渡状态”?

王:《潜意识回声》(Subliminal Echoes)是我在2024年创作的一个多感官装置系列,旨在探索“过渡状态”中的心理经验。这个系列融合了陶瓷、灯光、声音和机械运动等元素,构建出一个既真实又梦幻的空间场域。

在这个系列中,我使用了有机形态的陶瓷雕塑,搭配LED灯、扬声器和马达等装置,使作品在视觉、听觉和触觉上产生互动。观众在进入这个空间时,会被包裹在一种持续变化的氛围中,仿佛置身于一个介于现实与梦境之间的“中间地带”。这种空间体验旨在引发观众对自身身份、记忆和情感的反思。

潜(子)5.5

陶瓷、灯

高5cm、直径5.5cm

2024

创作《潜意识回声》的初衷源于我对文化交融中“过渡状态”的关注。作为一位在纽约生活多年的中国艺术家,我常常感受到一种难以完全融合的边界感。这种“漂浮感”并非外部强加,而是从语言、思维方式、文化背景中自然生成的一种“在中间地带徘徊”的状态。通过这个系列,我试图将这种心理状态“外化”为可被感知的空间体验。

回声3

陶瓷、灯,扬声器、马达、金属、钻石链、聚酯纤维

100.2×25.4cm

2024

库:在投影装置作品《升/降》中,楼梯的“上下”动态通过AI动画技术实现,AI算法在此过程中具体承担了哪些创作职能?

王:AI是我对新媒介的有趣尝试,《升/降》这件作品完成于2023年末,那时AI视频生成技术还处在初始阶段。印象最深的是一段流传很广的威尔·史密斯吃意大利面的视频;短短几十秒里,他的脸不断变形、错位,频繁跳出一些荒诞甚至令人不适的瞬间。它的不稳定、偶然和荒谬,恰好与我一直追求的梦境感与超现实氛围高度契合。

我通过输入提示词与真实影像的结合,让AI产出不同风格与节奏的动画片段。不连贯的动作,甚至没有空间逻辑,制造了结构上的错乱感。我希望借助AI打破楼梯“指引方向”的功能,在观看这件作品时,逐渐会失去对“上下”关系的直觉判断。通过上下楼梯视觉叙事,映射出心与世事无常的永恒命题。当观众转换视角时,原本的"下"可能变为"上",而曾经的"高处"或许正走向低处——这种视觉悖论捕捉了集体经验中不可预测的循环本质。

2023

库:双联形式中数字投影与实体雕塑的并置,是否在展厅空间中构成特定的观看动线设计?两种媒介的尺幅差异(投影尺寸与雕塑尺寸)如何强化“物质性与虚拟性对话”的命题?

王:我尝试让动态投影(虚)与静态雕塑(实)发生在两个对称设置的木板画布上,而木板的拱门形状本身就暗示着“门”的概念,使这组装置不仅在空间上彼此分离,又在结构与观念上互为镜像。这种“双联”的构成不仅是一种形式语言,更是一种感知体系——观众的视线在两者之间自然往复,形成一种被动但持续的观看节奏。这种对比迫使观众不断调整自己的站位和视角,在虚实之间寻找平衡。

这其实是在探讨一个很当下的问题:在这个数字时代,什么才是真实?当我们的眼睛在光影与实体间来回切换时,或许会发现真实就存在于这种永不停息的辩证关系中。就像我们每天在手机屏幕和现实世界间的切换,这种游移不定的状态,恰恰构成了当代人特有的感知方式。

升/降

库:在装置作品《平衡》中,木材、水泥、塑料与铬粉的材质组合是否对应特定的人文地理意象?例如水泥象征工业化进程,铬粉的光泽反射是否暗含对现代性认知的视觉隐喻?

王:《平衡》这件作品的出发点,是我对“共生”这个概念的关注——人与环境之间那种既对立又相互依赖的关系。水泥的粗粝与重量,与木头的自然纹理和温度形成直接的对比。在结构上,它们之间的大小与摆放位置刚好构成一个力学临界点,使得木头被悬空“托住”,这是一种脆弱的平衡,也象征着人在工业环境中的游移状态:既依赖又被压迫,既渴望支撑也面临断裂的风险。

悬空的手指是我以自身为模具翻制的,但表面覆盖了金属粉与指甲装饰,具有一种介于真实与虚构之间的异质感。它像是从另一个世界延伸出的“拟人化装置”,也像现代性承诺下的表象之美——光亮、吸引,却无法真正触碰或停留。那种“表面华丽、内在脆弱”的质感,正是我对当代现实的隐喻:我们在过度建构的系统中闪耀地生活,却同时被异化、遮蔽了本体。

《平衡》的核心不止于材料本身,而在于它们如何在彼此之间的抗衡与协作中,构成一个接近临界的稳定结构。这种结构感回应的,是当下世界中不断调试、重构,甚至妥协中的一种生存模式。

平衡

木材、水泥、树脂、铬粉

129.5×106.7×17.8 cm

2023

冲出2

单版画

55.8×76.2cm

2022

界

单版画

55.8×76.2cm

2022

2024